COLUMN コラム

山下ホームの不動産お役立ちコラムです

動線を整えるだけで朝は軽くなる!?ランドリールームと洗面の分離術

毎朝の支度や家事で「洗面」と「ランドリー」が混在すると、動線が交差してストレスが増えがちです。

この記事では、ランドリールームと洗面室を分ける設計によって暮らしがどうラクになるのか、

そのメリットや間取りの工夫を具体的にご紹介します。

目次

ランドリールームと洗面室を分けるメリット

動線を分けてストレス軽減

洗面室の朝渋滞・・・

そこで提案したいのが、ランドリールームと洗面室を分けるという設計です。

用途を分けておくだけで、動線の交差が減り、家事と身支度が自然に同時進行できるようになります。

衛生面の安心

さらに、濡れた手で洗濯物に触れてしまう、来客時に生活感が気になるといった小さなストレスも軽減。

洗濯前の衣類や一時置きのカゴと、家族や来客が触れる洗面まわりを切り分けられるのは大きな安心です。

家族の朝をスムーズに

たとえば、出勤前にドライヤーを使う人と、部活のユニフォームを洗いたい子どもが同時に動く場面。

1室でのやり取りなら「ちょっと待って」が何度も生まれますが、空間が分かれていれば“同じ時間に別のこと”が可能になります。

結果として、朝の会話は「まだ?」から「いってらっしゃい」へと変わっていきます。

毎朝の「止まる」を減らし、「流れる」時間を増やすこと。

それがこのコラムでお伝えしたいポイントです。

暮らしを軽くする設計

山下ホームが大切にしてきた“暮らしを軽くする”視点から、

具体的な間取りの考え方と、運用の小さなコツまで、順番にご紹介します。

なお、ここでいう「分ける」は、壁で完全に隔てるだけを指しません。

引き戸一枚、家具によるゾーニング、床材の切り替えでも十分に効果があります。

暮らし方に応じて“ちょうどいい分離”を選べることが、これからの住まいづくりの自由度です。

なぜ分けるとラクになる?

用途が独立して順番待ちを防ぐ

結論から言えば、用途が独立すると“順番待ち”が起きにくくなるからです。

洗面側は身支度・手洗い・歯みがき・メイクといった短時間タスクが中心、

ランドリー側は洗う・干す・取り込む・畳む・しまうといった中〜長時間タスクが中心です。

衛生と心理的負担の軽減

洗濯前の靴下や運動着は扱いに少し気を遣いますし、乾燥前の衣類はほこりや水分を含みます。

洗面は顔や手、歯ブラシなど清潔さを保ちたい行為が集まる場所。

空間を分ければ心理的負担が減り、行動のスピードも上がります。

来客対応の安心感

来客対応の観点でもメリットは明快です。

訪れた人が使うのは主に洗面室で、ランドリーは視界から外しやすい。

生活感の露出を抑えつつ、家族の使い勝手は落とさない。

実例では、共働き家庭Aさんが洗面とランドリーを分けたことで、朝の待ち時間がほぼゼロに。

子どもは洗面で歯みがきとヘアセット、親はランドリーで制服のケアを同時進行。

小さな積み重ねが、1日単位で10分以上の余裕につながりました。

環境・ライフステージ対応

洗面で発生する蒸気やドライヤーの熱は、ランドリーの除湿や送風と求める環境が異なります。

分けておけば、それぞれに最適な運転ができ、無駄な冷暖房や除湿の重複を避けられます。

子育て・介護の視点でも、洗面はサポートがしやすい広さと手すりの配置、

ランドリーは作業に集中できる高さと動線——と優先順位が変わります。

役割ごとに最適化できる柔軟性が、暮らしの変化に強い住まいをつくります。

間取りパターン

ランドリールームと洗面を分けると言っても、距離の取り方や配置にはいくつかの型があります。

まずは代表的な3パターンを見て、自分たちの暮らしに合う基準を持ちましょう。

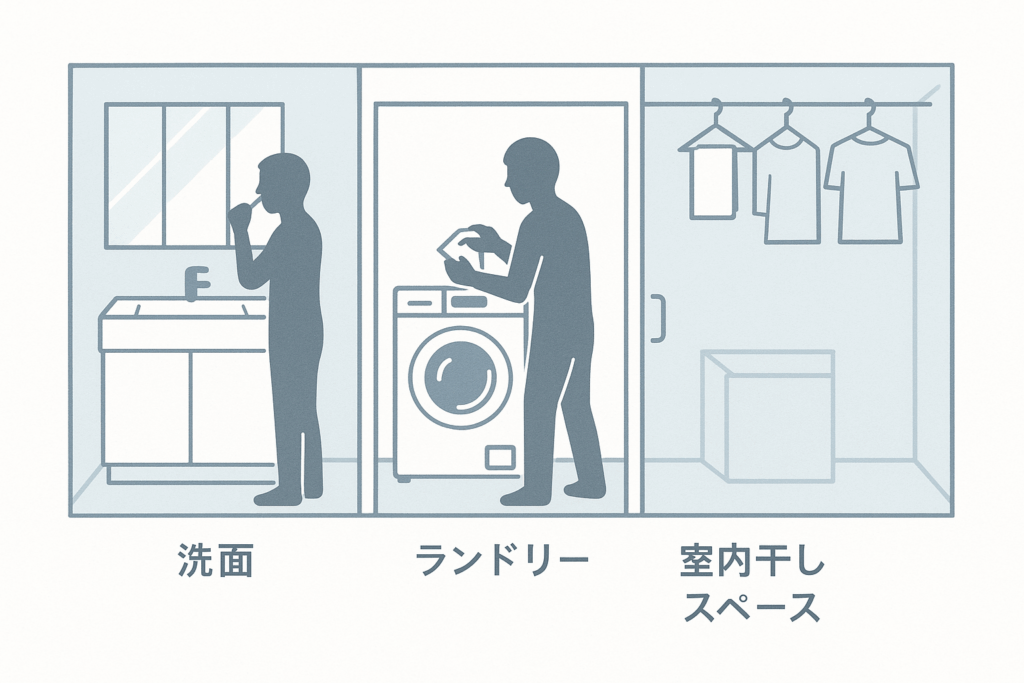

直列配置

洗面の奥、または手前にランドリーを1歩つないで連ねるレイアウト。

移動はわずかで、洗う→干す→片づけるが“流れ作業”になりやすいのが利点です。

家事の手を止めずにリズムよく動けるため、洗濯の回数が多い家庭に向きます。

洗面からランドリーへ、ランドリーから室内干しスペースへと一直線につながると、

濡れた衣類の滴りやすい動線を短くできます。

注意点は、直線上に家族の通路が重なると渋滞が起きやすいこと。

扉の開き勝手や可動棚の寸法を、すれ違いが起こりにくい幅で計画しましょう。

床の素材は耐水性が高く、かつ滑りにくいものを選ぶと、朝の慌ただしさにも安心です。

並列配置

扉1枚で仕切り、隣り合わせに置くパターン。

音や湿気を分けやすく、同時使用に強いのが特徴です。

家族の生活時間がバラバラでも、洗面ではドライヤー、隣で洗濯とアイロン、と役割分担しやすい。

換気経路を別にできれば、におい移りの不安も少なくなります。

室内干しバーを洗面ではなくランドリー側に設置し、洗面は来客時にも過ごしやすい清潔感と収納の見え方を整える。

そんな役割分担がしやすいのも魅力です。

可動式の間仕切りや引き戸を採用すれば、来客時は目隠し、家族だけのときは開放して回遊性を高める、

といった可変性も得られます。

分散配置

来客が使う洗面は玄関・廊下側に、ランドリーはファミリークローゼットや物干しスペースに近い私的領域に寄せるパターン。

プライバシーや見た目を優先したい人に好相性です。

行き来の距離はやや伸びますが、来客時にも気兼ねなく洗濯を続けられ、家事動線は家族内で完結します。

家族の帰宅→脱衣→ランドリー→クローゼットという一連の流れを同じゾーンに集約できれば、

散らかりやすい“途中経過”を外に出さずに済みます。

分散にする場合は、各室の床レベルや段差、ドアの開き方向をそろえて、

洗濯物を持ちながらでも通りやすい“直感的なルート”を確保しましょう。

共通のポイント

どのパターンにも共通して、“回遊性を1つだけ確保する”と使い勝手が跳ね上がります。

玄関→洗面→ランドリー→ファミリークローゼット→廊下と一方向に進めるルートがあれば、家事は前にしか進みません。

逆走をなくすことが、朝時間を軽くする最短ルートです。

“干す→しまう”を短縮するコツ

動線を分けたら、次は“干す→しまう”の所要時間を短縮して、朝の自由時間を増やしましょう。

ポイントは、工程の数を減らすことと、歩数を減らすこと、そして迷いを減らすこと。

3つの工夫で、仕上げまでの手数を確実に削れます。

ランドリー内に“着替え基地”

毎日使うタオル・下着・部屋着の一部をランドリーに置き場ごと移住。

可動棚と引き出しボックスを組み合わせ、家族の成長や季節でサイズが変わっても入れ替えやすくします。

乾いたタオルはその場で補充、下着は家族ごとの引き出しへ。

廊下やクローゼットまでの往復を減らすと、1回あたりの洗濯で数百歩の節約になります。

“濡れ物は左、乾いたら右”といった方向ルールを決めると、家族も参加しやすくなります。

さらに、来客前の慌ただしい時間でも、扉を閉めれば視線を遮断できるので、途中の様子を隠すことができます。

ハンガー統一&1アクション収納

ハンガーの種類をそろえ、乾いたら“そのままクローゼットへ”。

畳む必要のない衣類を増やすだけで、工程は一気に短縮されます。

トップスは肩が伸びにくい形状、ボトムはクリップ式で統一するなど、選択の迷いをなくすのがコツ。

家族ごとに色や形でハンガーを分けると、仕分けのミスも激減します。

たたむべき衣類は“ワンアクションで収まる箱”を用意し、サイズが変わっても入れ替えやすいユニット式にしておくと運用が長続き。

洗濯ネットや洗剤の替え、布団ばさみなど周辺小物も、作業動線の手の届く高さに集約しましょう。

サーキュレーターで乾きのムラを軽減

窓の有無に関わらず、空気の通り道を作るのが鉄則。

物干しは壁から10〜15cm離し、サーキュレーターで“風のルート”を一定にすれば、厚手と薄手の乾きの差が縮まります。

風は衣類の端から端へ斜めに当てると効率的。

除湿器と併用すれば、天候に左右されにくい安定感が生まれます。

タイマーを活用して、朝の身支度が始まる30分前から運転しておくと、出発時には“ほぼ乾き”の状態に到達しやすくなります。

洗濯終了時に自動でサーキュレーターが回るよう、スマートプラグで連動させるのもおすすめです。

乾燥機とのハイブリッド運用

全量を乾燥機に頼らず、乾きやすいものだけ機械乾燥、型崩れを避けたいものは室内干しと“役割分担”を。

取り出し位置の真横に仕分けカゴを置けば、迷いなく振り分けられます。

乾燥機のフィルター清掃用ブラシも定位置化して、動作後の一手間を“ながら”で終えましょう。

チェックリスト

高さ・収納・コンセント

- 物干し高さ:肩〜目線の範囲で無理なく届くか。脚立なしで操作できるかを基準に。

可動バーならシーツ類の取り回しも快適です。

背の高い方・低い方の双方が問題なく使える高さを“平均”ではなく“幅”で決めましょう。 - 収納量:家族数×3日の洗濯物を想定して棚幅・奥行きを試算。

ハンガーの待機場所や、洗剤・柔軟剤の補充ストックも忘れずに。

タオルは“立てて置く”収納だと取り出しやすさが安定します。 - コンセント:サーキュレーター・除湿器・アイロン用を別系統で確保。

延長コードに頼らない配置で、コードの掛け違いや転倒リスクを低減。

アイロン台付近には足元にも一口あると便利です。

換気・掃除

- 換気計画:ランドリーと洗面で吸気・排気の経路を分け、におい移りと結露を抑制。

24時間換気の風の流れも合わせて確認。窓は防犯とプライバシーに配慮しつつ、開閉のしやすい位置に。 - 掃除:床面はできるだけフラットに。

可動式のラックや軽いワゴンを選び、掃除機がさっと通れる余白を。

フィルター清掃のアクセス性、屋内干しバーの拭きやすさなど、“手入れの動線”も図面で確かめましょう。

照明・音配慮

- 照明計画:手元の影が出にくい位置に照明を配置。

色温度は洗面はやや高めで顔色が整い、ランドリーは演色性を重視して色の判別がしやすいものを。 - 音配慮:深夜運転を想定し、寝室とランドリーの距離や壁構造を検討。

洗濯機の防振も忘れずに。

まとめ

実効性の高さ

ランドリールームと洗面の分離は、劇的なコストや面積をかけずに、

同時利用のストレスを下げる実効性の高い工夫です。

第一歩の考え方

まずは直列・並列・分散のどれが自分たちの暮らしに合うかを考え、

家族の動線と“見せたい/見せたくない”の境界を描くところから始めましょう。

日々の工夫

次に、ランドリー内の着替え基地づくり、ハンガー統一、サーキュレーター運用といった日々の工夫を重ねれば、

朝の渋滞は着実に解消します。

FAQ

よくある質問として、「スペースが限られていて分けられない場合は?」という声をいただきます。

その場合は、扉で区切る、作業面を段違いにする、置き場を上下に分けるなど、時間帯で“役割が切り替わる”仕掛けを取り入れましょう。

もうひとつの質問は「掃除が増えませんか?」。答えは“増やさない設計”にすれば大丈夫。

床の継ぎ目を減らし、配線やホースを浮かせて通すことで、掃除機とモップが直線で通る環境をつくれます。

将来の変化に対応

家族構成や働き方は変化します。分けた空間が将来どう使い変えられるかまで想像し、

可動棚や可動間仕切りを前提にしておくと、住まいの寿命はぐっと伸びます。

小さな工夫の積み重ねが、暮らしの軽さを底上げしていく。

今回の提案が、あなたの“明日の朝を少し軽くする”一歩になれば幸いです。